दिलीप मंडल

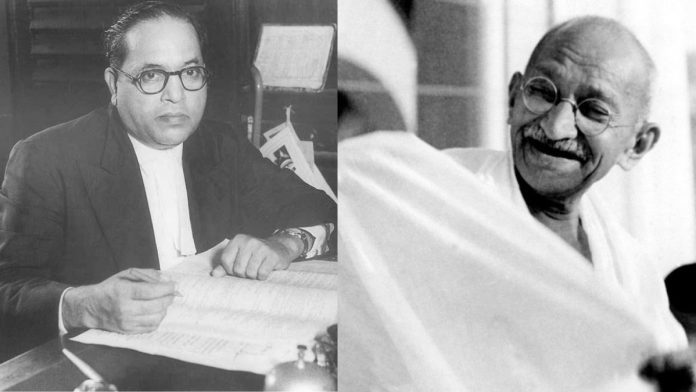

डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने 1932 में ही ये होता देख लिया था. और इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ इसका विरोध किया था. बात हो रही है पूना पैक्ट की. गांधी के आमरण अनशन के दबाव के जरिए दलितों से उनका सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल छीन लिया गया और उन्हें रिजर्व सीटें थमा दी गईं. इसके बुरे असर का असर आंबेडकर को उसी समय हो चुका था. अब जो हो रहा है, वह बस उनकी उस समय की आशंकाओं का विस्तार है.

अब से चंद दिनों में 17वीं लोकसभा गठित हो जाएगी. हर लोकसभा में कुछ नयापन होता है. कुछ चौंकाने वाली बातें होती हैं. सदस्यों की संरचना से लेकर शिक्षा, पेशे से लेकर संपत्ति तक का अध्ययन करके रिसर्चर कुछ नई बातें ले कर आते हैं.

लेकिन इस नई लोकसभा की एक बात चुनाव खत्म होने से पहले ही तय हो चुकी है. अगली लोकसभा में, देश की 16.6 फीसदी यानी 20 करोड़ दलित आबादी की कोई मुखर और जानी-पहचानी आवाज नहीं होगी. इसमें एक अपवाद प्रकाश आंबेडकर हो सकते हैं, जो महाराष्ट्र के शोलापुर से चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि वे वहां कड़े तिकोने मुकाबले में फंसे हैं.

बीएसपी अध्यक्ष मायावती लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही हैं. उन्होंने 2004 के बाद कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा. लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान भी चुनाव मैदान में नहीं हैं. नौ बार लोकसभा चुनाव जीत चुके पासवान इस बार राज्य सभा से संसद में आने की तैयारी कर रहे हैं. अगर बीजेपी ने अपना वादा निभाया तो वे इसी साल जून में मनमोहन सिंह के रिटायर होने के बाद असम से राज्य सभा में आ जाएंगे.

आरपीआई के चीफ और कभी दलित पैंथर रहे रामदास अठावले बीजेपी की वजह से राज्यसभा में हैं और उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही है. बीएसपी से कांग्रेस में गए दलित नेता पीएल पूनिया भी राज्य सभा में हैं. बीजेपी ने अपने दलित नेता उदित राज को आखिरी मौके पर टिकट नहीं दिया और वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. दलित समुदाय की आवाज उठाने वाले और ऐसी क्षमता रखने वाले कुछ अन्य नेता जैसे सीपीआई के डी राजा, प्रो. बीएल मुंगेकर, नरेंद्र जाधव भी राज्य सभा में हैं. कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दलित तो हैं, लेकिन उनकी छवि दलितों के लिए बोलने वाले की नहीं है.

सीटें रिजर्व हैं, लेकिन चुनकर कौन आ रहा है?

ऐसा नहीं है कि दलित नेता लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. संविधान में प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभा की सीटों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आबादी के अनुपात में सीटें रिजर्व रहेंगी. इसलिए इस बार भी लोकसभा में 84 सीटें दलित उम्मीदवारों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं. यानी हर हाल में लोक सभा में इतनी संख्या में दलित और आदिवासी सांसद तो होंगे ही. इसके अलावा, दलित और आदिवासी उम्मीदवारों के लिए अनरिजर्व सीटों पर लड़ने का भी विकल्प है.

क्या ये 84 दलित सांसद दलितों की आवाज उठाने में सक्षम नहीं होंगे?

शायद नहीं. अगर हम पिछली लोकसभा की कार्यवाही को याद करें तो ऐसे दलित सांसद कम ही हैं, जिन्होंने दलितों के मुद्दों को उठाया. मिसाल के तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से एससी-एसटी एक्ट कमजोर पड़ गया तो इसके खिलाफ आम तौर पर लोकसभा में इनकी तरफ से चुप्पी रही. लोकसभा सांसदों में इसका विरोध सिर्फ रामविलास पासवान और बाद में उदित राज ने किया. गौरतलब है कि दलितों की पार्टी जानी जाने वाली बीएसपी का पिछली लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं था.

दलित सांसदों की छिटपुट आवाजें तब आईं, जब दलितों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा और उन्होंने 2 अप्रैल, 2018 को भारत बंद कर दिया. इसकी वजह से सरकार को कानून बनाकर एससी-एसटी एक्ट को पुराने स्वरूप में बहाल करना पड़ा. इसमें पूरा योगदान सड़क पर आंदोलन करने वाले दलित संगठनों का रहा.

इसी तरह जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने आनन-फानन में 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके रिजर्वेशन को विभागवार बना दिया, जिससे रिजर्वेशन लगभग समाप्त हो गया, तो दलित सांसद चुप रहे. जब इसके खिलाफ कैंपस और सड़कों पर आंदोलन शुरू हुआ और 5 मार्च, 2019 को भारत बंद हुआ, तब जाकर सरकार ने अध्यादेश लाकर 13 पॉइंट रोस्टर वापस लिया. दलित उत्पीड़न के मामलों, जैसे रोहित वेमुला की घटना हो या ऊना में दलितों की पिटाई का मसला, लोकसभा में दलित सांसदों की आवाज कम ही सुनाई देती है.

कुल मिलाकर हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जिसमें लोकसभा में दलित सांसद खामोश हैं और सड़कों से लेकर कैंपस में दलित बेहद मुखर और आंदोलित हैं.

यहां सवाल उठता है कि दलितों की आवाज उठाने के लिए दलित सांसद ही क्यों चाहिए? दूसरी जातियों के सांसद भी तो ये काम कर सकते हैं? होने को ये हो तो सकता है. लेकिन अगर देश की इतनी विशाल आबादी की आवाज उठाने का सारा काम दूसरे समुदायों के सांसदों को करना पड़े, तो ये दुखद है. और फिर लोकतंत्र का मतलब ही प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी है. जिस शासन प्रणाली में खास समूह के तथाकथित विद्वान या प्रभावशाली लोग ही फैसले करते हैं, उसे लोकतंत्र नहीं प्लूटोक्रेसी या अभिजनवाद कहते हैं.

दलित सांसद बोलते क्यों नहीं?

इसकी एक संभावित व्याख्या के लिए हमें 1932 और उसके आसपास चली गांधी-आंबेडकर डिबेट को देखना चाहिए. ये वो समय था जब सेकेंड राउंड टेबल कांन्फ्रेंस (1931) हुई थी और फिर पूना पैक्ट (1932) पर दस्तखत किए गए थे. आंबेडकर चाहते थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सहमत थी कि दलित (उस समय के अछूत, या डिप्रेस्ड क्लासेस) हिंदुओं से अलग हैं और उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए. इसे सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचक मंडल कहा गया जहां दलित अपने प्रतिनिधि चुनते लेकिन गांधी की मान्यता थी कि इससे हिंदू बंट जाएंगे, इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह कुछ मतदान क्षेत्र दलितों के लिए आरक्षित कर दिए जाएं, जहां सभी लोग वोट डालें.

इस बात पर गांधी अड़ गए और तर्क की जगह आमरण अनशन का जबर्दस्ती वाला रास्ता चुन लिया. जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो भारी दबाव में और बेहद मजबूरी में आंबेडकर को गांधी की जिद के आगे झुकना पड़ा और आरक्षित सीटों की बात माननी पड़ी. यही पूना पैक्ट है.

इस तरह अपना प्रतिनिधि खुद चुनने की दलितों की इच्छा पर पानी फिर गया. यही व्यवस्था आजादी के बाद भी जारी रही.

रिजर्व सीटों की यह व्यवस्था मूक सांसद क्यों पैदा करती है?

देश में एक भी लोकसभा की सीट ऐसी नहीं है जहां दलितों की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा हो. यानी रिजर्व सीटों पर आधी से ज्यादा आबादी हर हाल में गैर दलितों की होती है. इसका मतलब है कि हमेशा गैर-दलित मतदाता ही रिजर्व सीटों पर निर्णायक होते हैं. यानी रिजर्व सीटों पर वही उम्मीदवार जीतेगा, जो गैर-दलितों को पसंद हो. दलित समुदाय के लिए लड़ने वाले, आवाज उठाने वाले दलित उम्मीदवार के जीतने की संभावना ऐसी सीटों पर काफी कम होती है. इन सीटों से जीतने वाले उम्मीदवार पर हमेशा ये दबाव होता है कि वह गैर-दलितों को नाराज न करे, वरना वो दोबारा नहीं जीत सकता. इसके लिए वह तमाम समझौते करता है. संसद में चुप रहना उनमें से एक है.

भारत में दलित हितों की सबसे मुखर आवाज बाबा साहेब आंबेडकर, जिन्हें राष्ट्र निर्माताओं में गिना जाता है, कभी कोई लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए. पहली बार वे बॉम्बे उत्तर मध्य सीट से 1952 में हारे और उनकी दूसरी हार भंडारा सीट से 1954 के लोकसभा उपचुनाव में हुई. 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया.

बीएसपी के संस्थापक कांशीराम ने इस गतिरोध को तोड़ने के लिए दलितों-पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का गठबंधन बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी सीमित सफलता ही मिल पाई. आज स्थिति यह है कि दलितों का एक बड़ा हिस्सा बेशक बीजेपी को दलित विरोधी मानता हो लेकिन लोकसभा में सबसे ज्यादा 40 दलित सांसद बीजेपी के हैं.

लोकसभा में मुखर दलित नेताओं के होने और न होने का मतलब

भारत की संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक देश की सत्ता का स्रोत लोकसभा है. यहां जिस पार्टी का बहुमत होता है, उसकी ही सरकार चलती है. इस सदन का विश्वास हासिल होने तक ही कोई प्रधानमंत्री अपने पद पर रह सकता है. इसके अलावा भारत के राजकोष, संचित निधि और बजट के बारे में फैसला करने का निर्णायक अधिकार लोकसभा का है. इसके लिए तीन संसदीय समितियां काम करती हैं- प्राक्कलन या एस्टिमेट कमेटी, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति. लंदन यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्कॉलर अरविंद कुमार का अध्ययन है कि इन समितियों में दलित सांसद नाम मात्र के होते हैं और यहां की कार्यवाहियों में उनकी हिस्सेदारी बेहद कम होती है.

यानी देश कैसे चलेगा, सरकारी धन का इस्तेमाल कैसे होगा, इसे तय करने में देश के 20 करोड़ दलितों के प्रतिनिधियों की नाम मात्र की हिस्सेदारी है. ये लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है. इसे देखते हुए क्या दलितों को उनका सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल मिलना चाहिए? राष्ट्र को इस बारे में विचार करना चाहिए.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )